【歴史資料収蔵館】デジタル展示「国芳・芳虎が描いた鎌倉武士ー浮世絵・版本からー」

ページ番号1017283 更新日 令和7年3月5日 印刷

国芳・芳虎が描いた鎌倉武士ー浮世絵・版本からー

海老名市立歴史資料収蔵館で所蔵する資料より、19世紀に描かれた源氏を中心とした鎌倉武士に関する浮世絵と版本をご紹介します。これらの資料は海老名市内の旧家で所蔵されていたものです。

江戸時代後期は、戦争の物語が娯楽として大衆化し、特に武勇に秀でた武将は人気があり、武将図鑑のような版本も刊行されました。このブームに乗り多くの武者絵を描いたのが、歌川国芳・芳虎で、その作品には、当時の世相(社会意識)が反映されています。

大判錦絵3枚続 清水登美子家文書 海老名市教育委員会蔵

治承4年(1180)10月、頼朝軍が隅田川(現東京都墨田区)を渡る場面を描いた武者絵です。

同年8月、石橋山の戦いに敗れ、千葉に逃れていた源頼朝は、千葉常胤(つねたね)の助けをかり再起を図るため、隅田川を渡ります。頼朝は鎌倉に向かうため、一説には現在の浅草近くを拠点とした江戸重長という秩父一族に隅田川の浮舟(筏)を命じ、川船や海船を数千艘集めて3日で組み筏を作らせ、10月2日、隅田川を渡ったといわれています。鎌倉には、10月7日に到着しています。

中央の筏には、頼朝が大将として陣取り、その周囲には後に重臣となる和田義盛、畠山重忠らが取り囲むように描かれています。また、頼朝ほか50名の武将達が描かれ、それに加えて「豆相州諸軍勢」「房総諸軍勢」が配置されており、大規模な軍勢で鎌倉入りを目指していたことが伝わってきます。

この頼朝の隅田川を渡る話は、江戸時代後期の錦絵に多く取り上げられています。血気盛んに鎌倉武士が隅田川を渡る様子が精緻に描かれています。

大判錦絵3枚続 清水登美子家文書 海老名市教育委員会蔵

右上部分

建久4年(1193)、源頼朝による富士の巻狩りを描いた武者絵です。

頼朝は、建久3年(1192)征夷大将軍に任命されました。その勢いで翌年5~6月、数万単位の御家人を集め、駿河国富士山麓の藍沢(あいざわ/現静岡県御殿場市・裾野市一帯)・富士野(現静岡県富士宮市)で大規模な巻狩りを行います。巻狩りとは、狩場を多数の人が協力して取り囲み、獲物を捕獲する狩猟で、その目的は征夷大将軍たる権威の誇示や軍事演習でもありました。

右には馬上から巻狩りを見渡す頼朝、そして後日曽我兄弟に仇討ちされる工藤祐経(すけつね)、中央には大猪と格闘の末捕獲した頼朝の功臣仁田四郎忠常(名は欠損)、左には鹿を持ち上げる土肥弥太郎(遠平)など、富士山を背景にして鎌倉武士の勇猛果敢な姿が描写されています。

頼朝による富士の巻狩りは、江戸時代でも人気があり、山王祭・神田祭にも登場しています。

大判錦絵3枚続 清水登美子家文書 海老名市教育委員会蔵

源義経を主人公にした歌舞伎の演目「勧進帳」における主要な人物である義経、弁慶、富樫左衛門(とがしさえもん)を描いた役者絵です。歌舞伎役者は当時人気があり、浮世絵に多く描かれました。

この絵には、狂歌師梅屋の狂歌が讃(さん/絵画に書き込んだ詩文)として添えられています。天保期(1830~1844)以降、国芳画に梅屋を中心とする狂歌師の讃を持つ刷り物が多くみられ、狂歌入りの錦絵というスタイルが普及し始めます。このような形式の浮世絵が普及した理由は、天保期以降の浮世絵業界における企画競争の一環ともいわれています。

「勧進帳」の内容は、義経の一行が奥州落ちの途中で、加賀国守護富樫氏が設けたとされる安宅の関(いわゆる関所、現石川県小松市)で、関守富樫左衛門泰家に見咎められますが、弁慶が偽りの勧進帳を読み、義経と見抜いたものの、温情で通過したというものです。

大判錦絵3枚続 清水登美子家文書 海老名市教育委員会蔵

源義経が蝦夷地(えぞち/現北海道)へ渡る場面を描いた武者絵です。

文治元年(1185)3月、義経は壇ノ浦の戦い以降、頼朝の許可なく朝廷より官位をもらい、頼朝と対立し追放されます。翌年、幼少時庇護を受けていた藤原秀衡(ひでひら)を頼り、奥州平泉(現岩手県西磐井郡平泉町)に逃げ落ちます。しかし、秀衡死去の後、文治5年(1189)閏4月30日、衣川の館にいた義経は、嫡子藤原泰衡に襲撃され自害します。享年31歳でした。

ところが、源平合戦で活躍した英雄義経の悲劇的な死は、いわゆる「判官贔屓(はんがんびいき)」の風潮を生み、各地で義経についての無数の伝承・伝説が生まれます。特に江戸時代中後期には、義経が衣川の館では死なずに蝦夷地に行く話が広がります。この「蝦夷渡」の話は、寛文10年(1670)成立の『続本朝通鑑(ぞくほんちょうつうがん)』(江戸幕府の歴史書)、明暦3年(1657)編纂に着手した水戸彰考館編『大日本史』に記述されたことで、世の中に拡散され始めます。

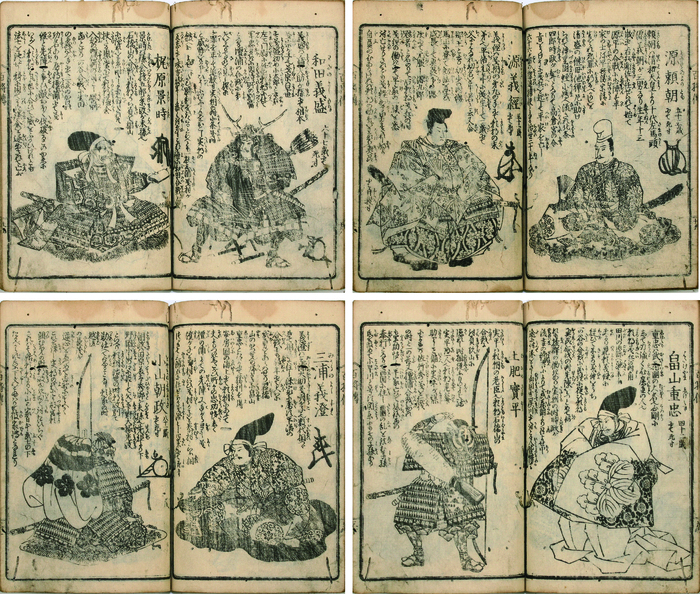

版本抜粋 高橋正浩家文書 海老名市教育委員会蔵

日本武尊(やまとたけるのみこと)・武内宿禰(たけうちのすくね)から武田信玄・上杉謙信まで、戦国時代までの名将百人にまつわる伝説や伝承を絵入りで紹介した版本です。

江戸時代後期には、源氏や鎌倉武士たちが人気となっていました。この『日本百将伝』では、源平合戦に関わった武将として、源氏では源頼朝・源義経・源義仲が挙げられ、また、彼らを支えた鎌倉武士では平(上総)広常・千葉常胤・畠山重忠・土肥実平・佐々木盛綱・和田義盛・梶原景時・三浦義澄・小山朝政などが掲載されています。

出版は、当時江戸で一番の本屋須原屋茂兵衛を中心に7社、大坂の河内屋喜兵衛など2社、合わせて9社が共同で行っていました。

版本抜粋 高橋正浩家文書 海老名市教育委員会蔵

日本武尊をはじめ22人の武将を挿絵入りで紹介した多色摺本です。

この中には、源平合戦で活躍して頼朝に「日本一の剛の者」を言わしめた熊谷直実、宇治川の戦いで先陣争いをした梶原景季、頼朝を支えた鎌倉幕府初代執権となった北条時政、武蔵武士団の最有力者畠山重忠など、著名な鎌倉武士が記されています。『高名武勇伝』は全巻で何巻あるのか不明ですが、この本がシリーズの第一巻目になります。

出版は、当時地本問屋(じほんどんや)であった東都(東京)の山泉堂(山城屋甚兵衛:生没年不詳)が行っています。

関連情報

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに関するお問い合わせ

教育部 教育総務課 文化財係

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377

電話番号 046-235-4925

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。